TTPSとは何か?

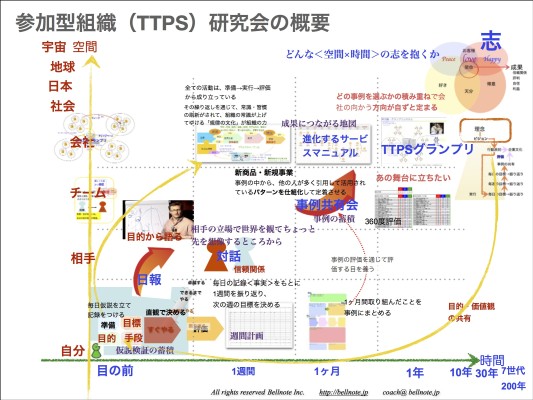

目指すところは、セムラーやトゥーワンのような、最小限の管理機構で自律自働の参加型で民主的な集合天才の組織を事例を使ったFlipped Learningで実現することです。

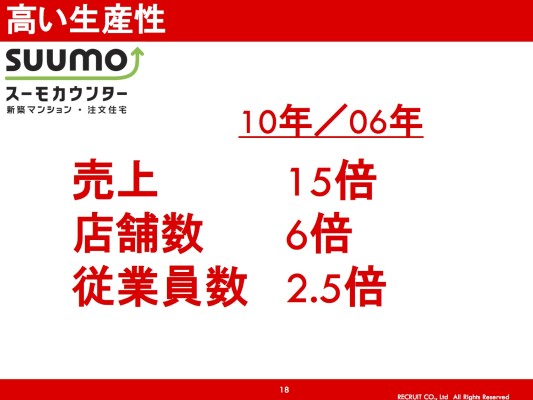

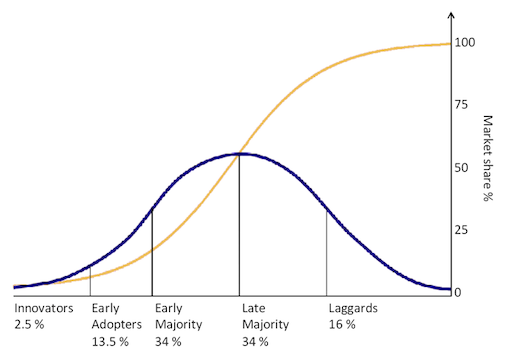

ベースは中尾社長がスーモカウンターという事業を 5年で売上15倍、店舗数6倍、従業員数2.5倍、 一人あたり生産性を5倍にしたTTPSという仕組みです。

天才的な人に依存するのではなく、普通の人が持てる力を振り絞って協力しあうことで、とてつもない価値を実現できると信じられることは、究極的な希望ではないでしょうか?

もし、生まれや天賦の才能で大方が決まってしまうのであれば、私たちの幸せはいかに天才に気に入られるか、安定した組織に採用されるか、あるいは、宝くじがあたるかになってしまい、最初から子供の成長を楽しみにする余生のような人生になってしまいます。

TTPSの要が、事例の共有です。お客様の潜在的な欲求にどのようにして気づいたのか、どうやってお客様に喜んでいただいたのかを共有し続ければ、TOPが方向を示さなくても、最も顧客価値が高まる方へ高まる方へと自然に進んでゆくからです。

自社の都合ではなく、顧客価値が実現される方に向かうためには、相手の立場から状況を観て、自ら気づくという知識創造やデザイン思考と言われるアプローチが有効です。顧客がおかれた状況に入り込んで観察し気づいた仮説からプロトタイプをつくり、顧客と対話を重ねます。自分たちと顧客が共通の目的・価値に向かって一緒に参加しあいます。

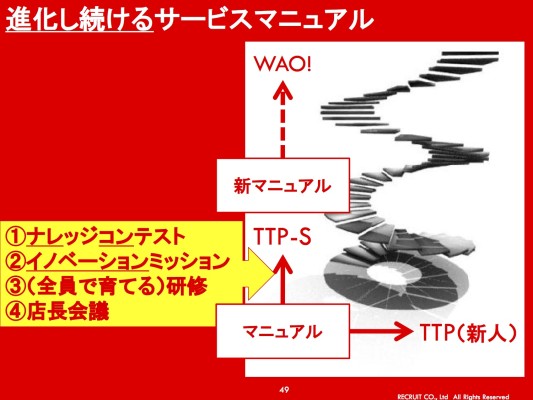

TTPSは徹底的にパクって進化をさせるの略です。リクルートの中で、事例を参考にすることをTTPするといいます。

模倣の経営学の中でも、学びはまねぶから来ており、模倣は学習の基本であるはずなのに、ビジネスで敬遠されるのはなぜだろうかと投げかけています。リクルートでは、真似して上手くやっておいてでは、動いてもらえなくてもTTPしてというとネガティブなニュアンスを与えないようです。

模倣の経営学の中でも、学びはまねぶから来ており、模倣は学習の基本であるはずなのに、ビジネスで敬遠されるのはなぜだろうかと投げかけています。リクルートでは、真似して上手くやっておいてでは、動いてもらえなくてもTTPしてというとネガティブなニュアンスを与えないようです。

創造的に模倣するためには、事例をつかったFlipped Learningが効果的です。Flipped Learning一方通行の講義ではなく、映像やテキストで先に学習をしておいて、仮説をもって参加し教えあい、学び合う場をつくる学習方法です。これは参加型で民主的な学習方法だといえます。

そして、なかなか機能しない、独裁(TOPが一人で決める)でも、多数決(多数派工作をすれば何でもまかり通る・いつまでも決まらない)でもない、意思決定の方法を模索します。セムラーや21は直観による決定を推奨しています。検証された仮説を積み重ね、失敗を恐れない挑戦が推奨されるポジティブな場になるほど、直観がより良く働くようになります。

TTPSはビジョナリーカンパニーでいうところの『たくさんのものを試していいものを残す』の具体的実践でもあります。誰かが試してうまくいったものを他の人が模倣してさらにより良いものにしてゆくことです。学会では、出典を明記して引用することで、巨人の肩の上に乗って(先行研究を踏み台にして前に進めて)いきます。科学において重要なのは再現性です。他の人が追試験をして、同じ結果がでるように実験状況を書く必要があります。より多く引用され、追試験を受けた論文が優れた論文だということです。その論文を書いた人がリーダーになります。そして、それを既得権化させることなく、最も引用される人にリーダーの座が移ってゆくと風通しの良い組織になります。

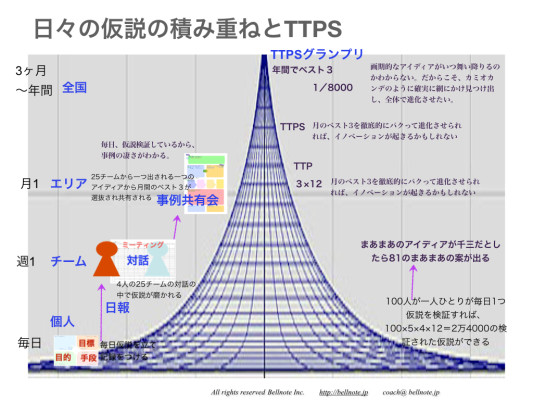

100人の組織でも、毎日1つ仮説を検証すれば年間2万4000もの仮説が検証されます。

これは、民主的なシステムです。

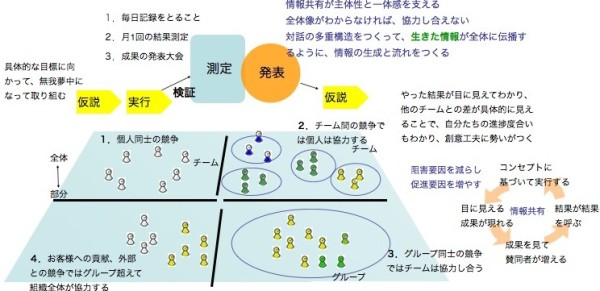

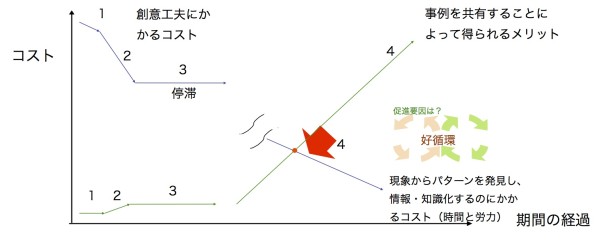

そのためには、仮説検証の習慣づけが必要です。一旦、軌道に乗れば、事例が進化するマニュアルになって、新しいアイディアが次々と生まれてくる場になります。検証された仮説の共有による全体像が描くことができる循環に入れば、組織全体が生き物のように変化してゆきます。しかし、仮説・検証・発信の習慣づけはそう簡単にはいかないのです。

好循環に到るまでの時間を創意工夫を積み重ねられるのは、何よりも内発的動機である必要があります。工場労働であれば、納得していなくても行動を強制してある程度結果をあげさせることができます。しかし、創造性を発揮させることはできません。人の主体性や創造性が必要になる今日の組織において、指示や強制は害になります。

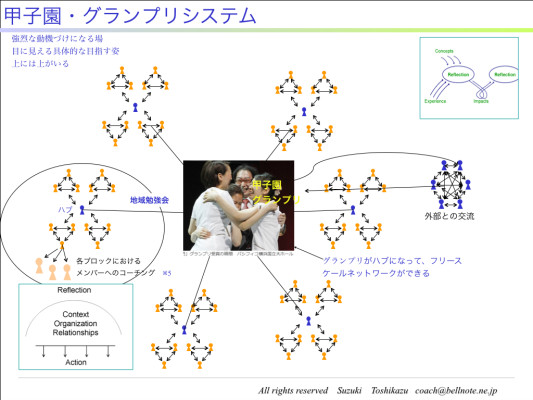

そこで、甲子園・グランプリシステムです。

舞台の上に立って脚光を浴びることには強烈な魅力があります。

フルーツルーツルーツの事例のように『社長、私たちもあの舞台に立ちたいです』という自らの動機があれば、いつ結果がでるのかわからない状況でも、信頼できる仲間がいれば乗り越えてゆけます。

凡庸に甘んずるのは耐えられたいという社内のTOPの人間に、上には上がいる、あいつに認められたい、勝ちたいという欲求を満たすために、周囲の人々を巻き込まざるをえない状況をつくります。

一人ではなく、「仲間と一緒に勝つのも気持ちいいな」と感じる人が増えれば、再度日本全体が活気づくのではないでしょうか。

整理するとTTPS学会は、

最小限の管理機構で自律自働の参加型で民主的な集合天才の組織を

顧客の立場から仮説検証を積み重ねて価値を創り出すデザイン思考

共通の理念・ビジョンの実現のために全員が協力しあって持てる力を出し切るFlowやGamification

民主的なプロセスと直観による意思決定のバランス

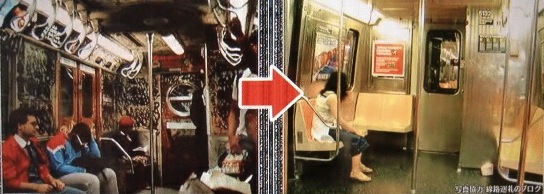

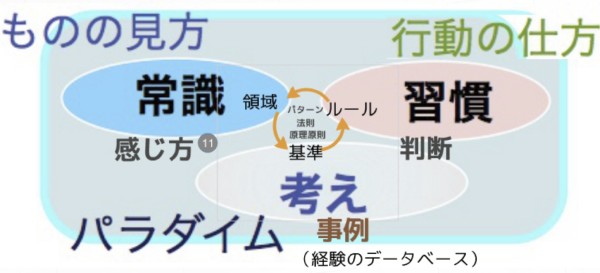

これまでの常識・習慣を覆すパラダイムシフトを起こす媒介

最幸を目指さずにはいられないグランプリシステム

失敗を恐れず挑戦するポジティブな場を自らつくる

ことを事例を使ったFlipped LearningでTTPSすることで実現できるのではないかという仮説を検証する学会です。

には、直観で決めると書かれています。なぜなら、直観だけがコンピュータにはできない人間固有の強みだからということなのです。

には、直観で決めると書かれています。なぜなら、直観だけがコンピュータにはできない人間固有の強みだからということなのです。